Antragstellung

Um Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen zu können, muss ein Antrag bei der Pflegekasse gestellt werden; dies kann auch telefonisch erfolgen. Die Pflegekasse befindet sich bei der Krankenkasse. Den Antrag können auch Familienangehörige, Nachbarinnen und Nachbarn oder gute Bekannte stellen, wenn sie dazu bevollmächtigt werden. Sobald der Antrag bei der Pflegekasse gestellt wird, beauftragt diese den Medizinischen Dienst oder andere unabhängige Gutachterinnen oder Gutachter mit der Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit.

Privat Versicherte stellen einen Antrag bei

ihrem privaten Versicherungsunternehmen. Die Begutachtung erfolgt dort

durch Gutachterinnen oder Gutachter des medizinischen Dienstes der

privaten Pflege-Pflichtversicherung Medicproof.

Entscheidung über den Antrag

Die gesetzlich vorgegebene Bearbeitungsfrist für Anträge zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit beträgt 25 Arbeitstage. Eine verkürzte Begutachtungsfrist von einer Woche gilt in folgenden Fällen:

- bei einem Aufenthalt im Krankenhaus oder in einer stationären Rehabilitationseinrichtung, wenn dies zur Sicherstellung der weiteren Versorgung erforderlich ist;

- bei einem Aufenthalt im Krankenhaus oder in einer stationären Rehabilitationseinrichtung, wenn die pflegende Person mit ihrem Arbeitgeber vereinbart hat, eine Freistellung nach dem Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) in Anspruch zu nehmen, oder wenn sie eine Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz gegenüber dem Arbeitgeber angekündigt hat;

- wenn sich die antragstellende Person in einem Hospiz befindet oder ambulant palliativ versorgt wird.

Befindet sich die antragstellende Person in häuslicher Umgebung, ohne palliativ versorgt zu werden, und hat die pflegende Person mit ihrem Arbeitgeber vereinbart, eine Freistellung nach dem Familienpflegezeitgesetz in Anspruch zu nehmen, oder hat sie eine Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz gegenüber dem Arbeitgeber angekündigt, ist eine Begutachtung innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang durchzuführen.

Erteilt die Pflegekasse den schriftlichen Bescheid über den Antrag nicht innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags oder werden die verkürzten Begutachtungsfristen nicht eingehalten, hat die Pflegekasse nach Fristablauf für jede begonnene Woche der Fristüberschreitung 70 Euro an die Antragstellerin beziehungsweise den Antragsteller zu zahlen. Dies gilt nicht, wenn die Pflegekasse die Verzögerung nicht zu vertreten hat oder wenn sich die Antragstellerin oder der Antragsteller in vollstationärer Pflege befindet und mindestens erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten festgestellt wurden (mindestens Pflegegrad 2).

Voraussetzung für Leistungsansprüche

Um Pflegeleistungen in Anspruch nehmen zu können,

muss die beziehungsweise der Versicherte in den

letzten zehn Jahren vor der Antragstellung zwei Jahre

als Mitglied in die Pflegekasse eingezahlt haben oder

familienversichert gewesen sein.

Feststellung der Pflegebedürftigkeit von Erwachsenen

Die Pflegekasse lässt vom Medizinischen Dienst, von anderen unabhängigen Gutachterinnen und Gutachtern oder bei knappschaftlich Versicherten vom Sozialmedizinischen Dienst (SMD) ein Gutachten erstellen, um die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten und den Pflegegrad im Einzelnen zu ermitteln. Bei privat Versicherten erfolgt die Begutachtung durch den medizinischen Dienst von Medicproof. Zur Begutachtung kommt die jeweilige Gutachterin oder der jeweilige Gutachter ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung in die Wohnung oder die Pflegeeinrichtung – es gibt keine unangekündigten Besuche. Zum Termin sollten idealerweise auch die Angehörigen oder Betreuerinnen und Betreuer des zu untersuchenden Menschen, die diesen unterstützen, anwesend sein. Das Gespräch mit ihnen ergänzt das Bild der Gutachterin oder des Gutachters davon, wie selbstständig die Antragstellerin oder der Antragsteller noch ist.

Um festzustellen, wie selbstständig eine pflegebedürftige Person ist, wirft die Gutachterin oder der Gutachter einen genauen Blick auf folgende sechs Lebensbereiche:

Modul 1 "Mobilität": Hier geht es um motorische Aspekte. Zum Beispiel: Kann die betroffene Person allein aufstehen und vom Bett ins Badezimmer gehen? Kann sie sich selbstständig in den eigenen vier Wänden bewegen? Ist Treppensteigen möglich?

Modul 2 "Geistige und kommunikative Fähigkeiten": Dieser Bereich umfasst das Verstehen, Erkennen oder Entscheiden etc. (als Denkprozesse). Zum Beispiel: Kann sich die betroffene Person zeitlich und räumlich orientieren? Versteht sie Sachverhalte, erkennt sie Risiken und kann sie Gespräche mit anderen Menschen führen?

Modul 3 "Verhaltensweisen und psychische Problemlagen": Hierunter fallen unter anderem Unruhe in der Nacht oder Ängste und Aggressionen, die für die pflegebedürftige Person, aber auch für ihre Angehörigen belastend sind. Auch wenn Abwehrreaktionen bei pflegerischen Maßnahmen bestehen, wird dies hier berücksichtigt.

Modul 4 "Selbstversorgung": Kann die Antragstellerin oder der Antragsteller sich zum Beispiel waschen und anziehen, selbstständig die Toilette benutzen sowie essen und trinken?

Modul 5 "Selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen – sowie deren Bewältigung": Die Gutachterin oder der Gutachter schaut, ob die betroffene Person zum Beispiel Arzneimittel selbst einnehmen, den Blutzucker eigenständig messen, mit Hilfsmitteln wie Prothesen oder Rollator umgehen und eine Ärztin beziehungsweise einen Arzt aufsuchen kann.

Modul 6 "Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte": Kann die betroffene Person zum Beispiel ihren Tagesablauf selbstständig gestalten? Kann sie mit anderen Menschen in direkten Kontakt treten oder die Skatrunde ohne Hilfe besuchen?

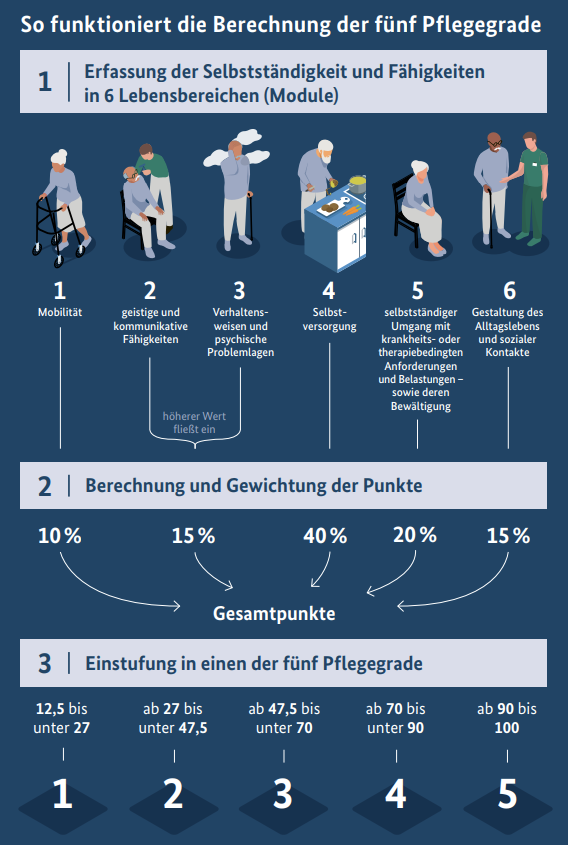

Infografik: So

funktioniert die Berechnung der fünf Pflegegrade

Die fünf Pflegegrade sind abgestuft: von

geringen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit

oder der Fähigkeiten (Pflegegrad 1) bis zu

schwersten Beeinträchtigungen, die mit besonderen

Anforderungen an die pflegerische Versorgung

einhergehen (Pflegegrad 5). Pflegebedürftige mit

besonderen Bedarfskonstellationen, die einen

spezifischen, außergewöhnlich hohen Hilfebedarf

mit besonderen Anforderungen an die pflegerische

Versorgung aufweisen, können aus pflegefachlichen

Gründen dem Pflegegrad 5 zugeordnet werden, auch

wenn die erforderliche Gesamtpunktzahl nicht

erreicht wird. Der Spitzenverband Bund der

Pflegekassen konkretisiert die pflegefachlich

begründeten Voraussetzungen für solche besonderen

Bedarfskonstellationen in seinen

Begutachtungs-Richtlinien.

1

Quelle:

www.bundesgesundheitsministerium.de

zurück